Sicherheit auf der Baustelle: EU-Richtlinien und standortspezifische Schulungen

Das Baugewerbe ist eine der gefährlichsten Branchen in der EU. Sicherheit auf der Baustelle ist ein System, das darauf ausgelegt ist, Unfälle zu verhindern, die Einhaltung von Gesetzen sicherzustellen und jeden Arbeiter zu schützen, damit er sicher nach Hause zurückkehren kann. Dieses System stützt sich auf zwei kritische Säulen: die EU-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG und die PSA-Benutzungsrichtlinie 89/656/EWG, die in der Praxis durch standortspezifische Schulungen ergänzt werden.

Table of Contents

EU-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG

Richtlinie des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit. In dieser Richtlinie geht es um Risikoprävention und sichere Arbeitssysteme, bevor PSA überhaupt ins Spiel kommt.

Sie ist die „Master-Richtlinie“, das sogenannte Rahmengesetz, das die allgemeinen Grundsätze für den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer in allen Sektoren festlegt. Sie listet nicht jede spezifische Gefährdung oder jedes PSA-Teil auf, sondern schafft ein System, in dem:

- Arbeitgeber müssen Gefährdungen identifizieren (Risikobewertung).

- Arbeitgeber müssen Risiken an der Quelle beseitigen oder reduzieren, bevor sie sich auf PSA verlassen.

- Arbeitnehmer müssen über Risiken und Schutzmaßnahmen informiert und geschult werden.

- Der Präventionskultur wird Vorrang vor der reaktiven Unfallbearbeitung eingeräumt.

Wichtige Prinzipien:

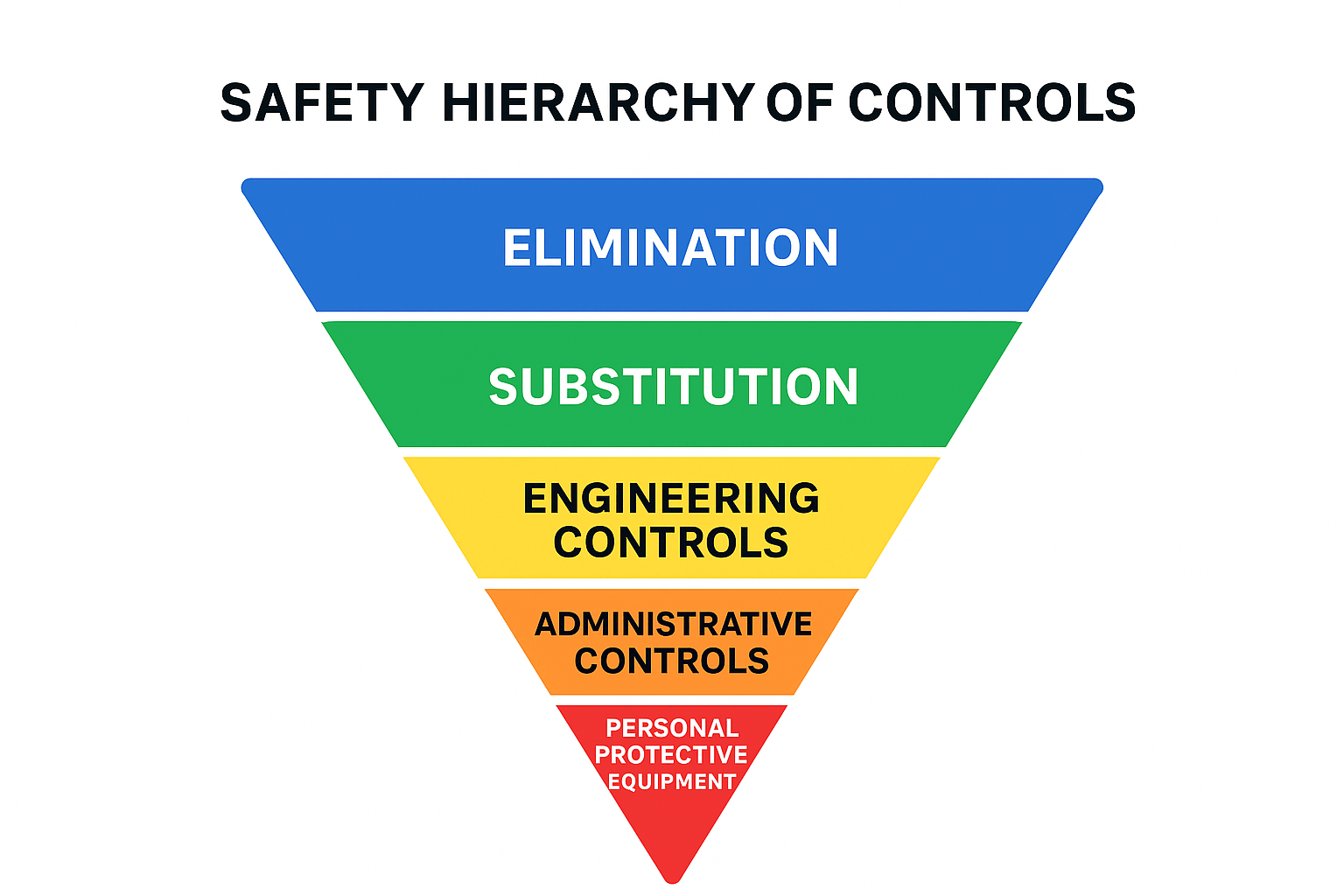

- Hierarchie der Kontrollen:

- Das Risiko vollständig vermeiden (z. B. eine sicherere Methode anwenden).

- Risiken an der Quelle bekämpfen (z. B. Maschinen absichern).

- Die Arbeit an den Einzelnen anpassen (z. B. Ergonomie).

- Kollektiven Schutz vor persönlichem Schutz anwenden.

- PSA nur als letzten Ausweg bereitstellen.

- Einbeziehung der Arbeitnehmer: Arbeitnehmer haben das Recht, in Sicherheitsfragen konsultiert zu werden und gefährliche Arbeit zu verweigern.

- Verantwortung des Arbeitgebers: Sicherheit kann nicht vollständig an die Arbeitnehmer delegiert werden; es ist die gesetzliche Pflicht des Arbeitgebers, einen sicheren Arbeitsplatz bereitzustellen.

Es ist die Rechtsgrundlage, die einen Baustellenleiter verpflichtet, zuerst zu versuchen, einen herabfallenden Ziegelstein zu verhindern (Netze, Schutzgeländer), bevor er den Arbeitnehmern einfach sagt: „Tragen Sie einen Helm.“

Beispielanwendungen:

- Risikobewertung vor Beginn eines Projekts

- Vor dem Bau eines mehrstöckigen Gerüsts muss der Bauleiter die Einsturzrisiken, die Tragfähigkeit, die Wettereinflüsse und den Bedarf an Fallschutz analysieren.

- Ergebnis: Schutzgeländer und Fußleisten werden installiert, bevor der erste Arbeiter hochklettert.

- Risiken vermeiden, anstatt sich nur davor zu schützen

- Anstatt Arbeiter Beton mit handgeführten Schleifmaschinen schneiden zu lassen (Staub + Lärm), verwendet der Auftragnehmer eine stationäre Säge mit integrierter Wasserunterdrückung und einem Absaugsystem.

- Ergebnis: Weniger Exposition gegenüber Siliziumdioxidstaub, weniger PSA-Abhängigkeit.

- Einbeziehung der Arbeitnehmer

- Während einer Sicherheitsbesprechung auf der Baustelle weisen die Arbeiter darauf hin, dass eine Lieferzone zu nahe am Gehweg liegt.

- Ergebnis: Die Lieferzone wird verlegt und Barrieren installiert, wodurch die Gefährdung durch Anstoßen verringert wird.

PSA-Benutzungsrichtlinie 89/656/EWG

Richtlinie des Rates vom 30. November 1989 über die Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer am Arbeitsplatz. Dies tritt in Kraft, wenn Risiken nicht beseitigt werden können und PSA die letzte Verteidigungslinie ist. PSA bedeutet alle Geräte oder Kleidungsstücke, die dazu bestimmt sind, einen Arbeitnehmer vor einem oder mehreren Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu schützen, die vom Arbeitnehmer getragen oder gehalten werden und vom Arbeitgeber kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Während die Rahmenrichtlinie sagt: „Arbeitnehmer schützen,“ wird hier konkretisiert, wie PSA ausgewählt, bereitgestellt und verwendet werden sollte.

Hauptregeln:

- Pflichten des Arbeitgebers:

- PSA kostenlos zur Verfügung stellen.

- Sicherstellen, dass die PSA für das Risiko geeignet ist und die CE-Kennzeichnung gemäß der EU-PSA-Verordnung (EU) 2016/425 erfüllt.

- PSA bei Bedarf warten, reinigen, reparieren oder ersetzen.

- Schulungen zur korrekten Verwendung, zu Grenzen und zur Lagerung anbieten.

- Risikobasierte Auswahl: PSA muss genau auf die jeweilige Gefährdung abgestimmt sein (z. B. gut sichtbare Kleidung für den Verkehr, schnittfeste Handschuhe für Stahlbauarbeiten).

- Ausschließliche Verwendung: PSA ist im Allgemeinen nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt, keine „Gemeinschafts“-Schutzhelme, es sei denn, sie werden ordnungsgemäß desinfiziert.

- Komfort und Passform: PSA muss dem Benutzer passen und keine zusätzlichen Risiken verursachen (z. B. lose Handschuhe an rotierenden Maschinen).

Deshalb bekommt man nicht einfach „irgendwelche Stiefel“, sondern Stiefel, die EN ISO 20345 S3 erfüllen, wenn ein Durchstichrisiko besteht, oder einen Helm, der EN 397 erfüllt, wenn ein Risiko durch herabfallende Gegenstände besteht. Es erklärt auch, warum ein Vorarbeiter Ihnen nicht einfach sagen kann: „Kaufen Sie sich selbst welche“, es ist die gesetzliche Pflicht des Arbeitgebers, sie zu liefern.

Beispiele im Bauwesen:

- Schutzhelme → schützen den Kopf vor herabfallenden Gegenständen.

- Hochsichtbare Westen → machen Arbeiter für Maschinenbediener und Fahrer sichtbar.

- Sicherheitsschuhe → verhindern Fußverletzungen durch Quetschungen oder scharfe Gegenstände.

- Handschuhe → schützen vor Schnitten, Abschürfungen, Hitze oder Chemikalien.

- Schutzbrillen oder Gesichtsschilde → schützen die Augen vor Staub, Schmutz, Funken.

- Atemschutzgeräte oder Masken → schützen die Lunge vor Staub, Dämpfen, Asbestfasern.

- Gurte → schützen vor Stürzen aus der Höhe.

Reflektierende Westen (gut sichtbare Kleidung)

Zweck: Macht Arbeiter für Fahrzeugführer, Maschinen und andere Arbeiter sichtbar – insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen, in der Nähe von Verkehr oder bei staubigen Bedingungen.

Design: Muss die Normen EN ISO 20471 erfüllen, die Helligkeit, retroreflektierende Eigenschaften und Abdeckung spezifizieren.

Farben: Fluoreszierendes Gelb, Orange oder Rot sind am gebräuchlichsten, da sie sich bei den meisten Wetter- und Standortbedingungen abheben.

- Fluoreszierendes Gelb-Grün:

- Am gebräuchlichsten und effektivsten bei Tageslicht und schlechten Lichtverhältnissen.

- Gut sichtbar vor den meisten natürlichen Hintergründen (Bäume, Erde, Beton).

- Wird häufig auf Baustellen, Straßenarbeiten und zur Verkehrsregelung eingesetzt.

- Fluoreszierendes Orange (Fluoreszierendes Rot-Orange):

- Besser für städtische Gebiete oder Umgebungen mit viel Grün oder Gelb (wie Wälder oder Grasflächen).

- Wird oft in Straßenarbeitszonen oder bei schweren Maschineneinsätzen verwendet.

- Hebt sich gut von blauem Himmel und den meisten Baumaterialien ab.

- Fluoreszierendes Rot:

- Weniger verbreitet, wird aber in einigen spezifischen Fällen verwendet, in denen Orange oder Gelb-Grün untergehen könnten.

- Ganzjährige Notwendigkeit: Selbst im Sommer kann helles Sonnenlicht Blendung und visuelle „Tarnung“ gegen Hintergrundmaterialien verursachen; High-Vis durchbricht das.

Helme (Schutzhelme)

Zweck: Schützen vor herabfallenden Gegenständen, Kopfstößen und sogar elektrischen Gefahren, wenn sie richtig bewertet sind.

Normen: EN 397 (Industrieschutzhelme) und EN 50365 (elektrische Isolierung).

Lebensdauer: Normalerweise 3–5 Jahre ab Herstellung, kürzer bei Exposition gegenüber UV-Strahlung und Chemikalien.

Warum immer erforderlich: Viele Kopfverletzungen entstehen nicht durch dramatische Unfälle, sondern durch niedrig hängende Träger, schwingende Kranhaken oder fallengelassene Handwerkzeuge.

Lesen Sie hier mehr über Helme: https://remato.com/blog/construction-hard-hat-color-meaning/

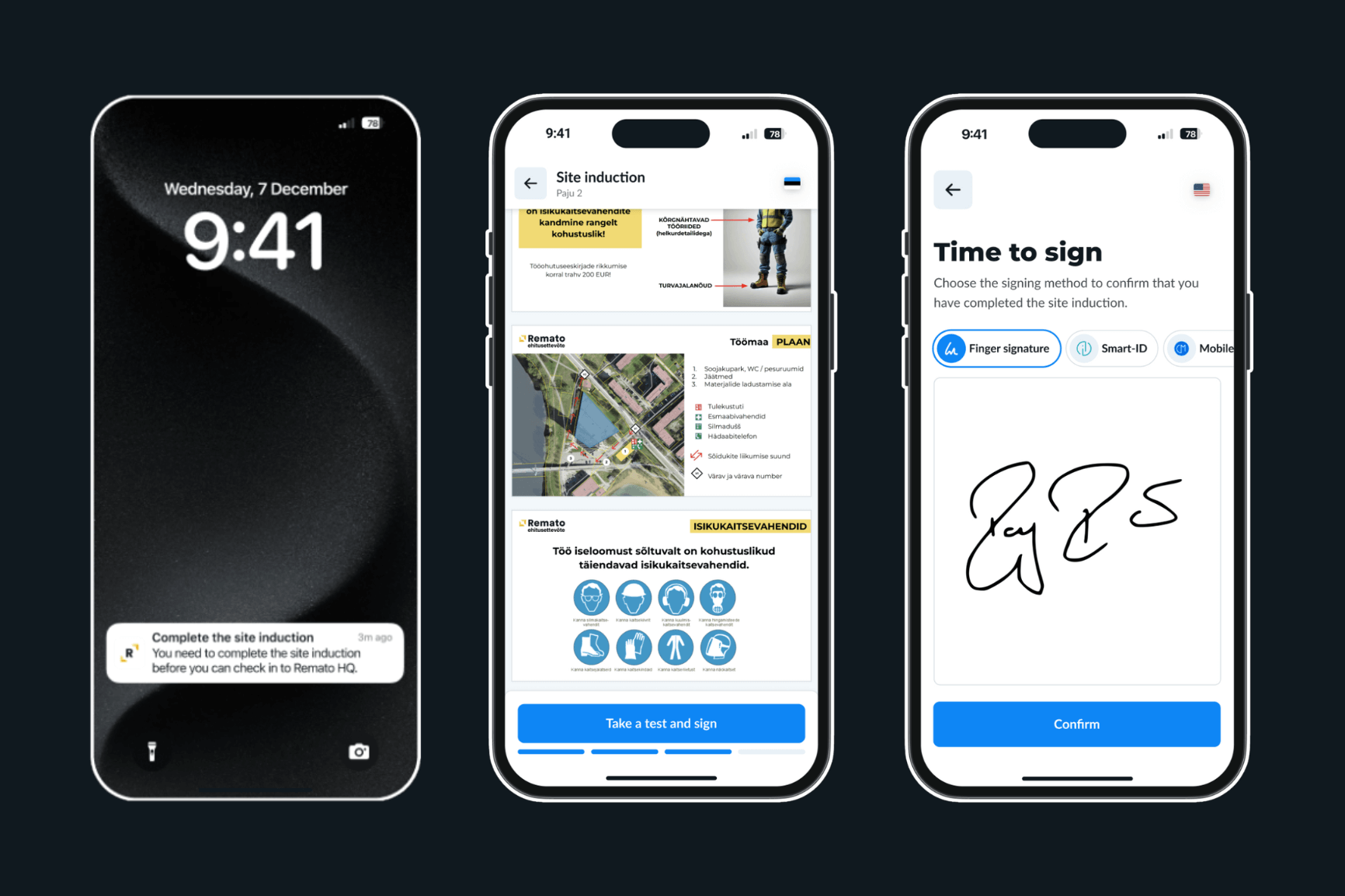

Digitale Standortunterweisungen für konsistente Sicherheit auf der Baustelle

Baustellen verlassen sich zunehmend auf digitale Lösungen, um konsistente Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten. Plattformen wie Remato Site Induction ermöglichen es Arbeitern und Besuchern, standortspezifische Sicherheitsunterweisungen vor dem Betreten des Geländes durchzuführen. Diese Unterweisungen bieten detaillierte Anleitungen zu Gefahren, PSA-Anforderungen, Notfallverfahren und Standortregeln. Folglich hat jeder Arbeiter Zugriff auf die gleichen Informationen, und Aufzeichnungen werden zur Überprüfung oder für Audits zentral gespeichert. Darüber hinaus reduziert die digitale Unterweisung administrative Verzögerungen und hilft Vorgesetzten, die Einhaltung effizient zu überwachen.

Risikomanagement und Sicherheitskultur

1. Führen Sie standortspezifische Risikobewertungen durch, bevor die Arbeit beginnt

Jede Baustelle ist einzigartig. Risikobewertungen umfassen die Identifizierung aller potenziellen Gefahren, von physischen Gefahren wie Gerüsteinstürzen und herabfallenden Werkzeugen bis hin zu chemischer Exposition, Lärm oder elektrischen Gefahren. Diese Bewertungen sollten dokumentiert und aktualisiert werden, wenn sich die Standortbedingungen ändern, z. B. bei der Ankunft neuer Maschinen, Änderungen des Wetters oder der Einführung von Subunternehmern. Eine gut durchgeführte Risikobewertung informiert alle anderen Sicherheitsmaßnahmen vor Ort.

2. Implementieren Sie sichere Arbeitssysteme, einschließlich Gerüstbau, Fallschutz und Maschinenschutz

Sichere Arbeitssysteme sind strukturierte Prozesse, die Aufgaben auf der Baustelle durch Design sicherer machen. Zum Beispiel:

- Gerüstbau: Muss die EU-Normen (EN 12811) erfüllen und regelmäßig inspiziert werden; Schutzgeländer, Fußleisten und sichere Plattformen reduzieren das Sturzrisiko.

- Fallschutz: Verwendung von Gurten, Rettungsleinen und Anschlagpunkten, wo Schutzgeländer nicht möglich sind.

- Maschinenschutz: Bewegliche Teile von Kränen, Schleifmaschinen oder Sägen müssen über Schutzvorrichtungen, Not-Aus-Mechanismen und klare Bedienungsverfahren verfügen, um Verletzungen zu vermeiden.

3. Planen Sie regelmäßige Sicherheitsbesprechungen, um das Bewusstsein zu stärken

Toolbox-Gespräche oder kurze Sicherheitsbesprechungen vor Ort halten die Sicherheit im Vordergrund. Diese Besprechungen können neue Risiken hervorheben, Arbeiter an die richtigen Verfahren erinnern, Beinahe-Unfälle besprechen und die korrekte Verwendung von PSA verstärken. Regelmäßige Kommunikation baut eine proaktive Sicherheitskultur auf, in der jeder aufmerksam und rechenschaftspflichtig ist.

4. Sorgen Sie für eine klare Beschilderung und physische Barrieren um Gefahren herum

Schilder sollten Gefahrenzonen, obligatorische PSA und Notfallverfahren deutlich kennzeichnen. Physische Barrieren wie Schutzgeländer, Zäune und Sperrzonen verhindern den unbefugten Zutritt zu Hochrisikobereichen und schützen sowohl Arbeiter als auch Besucher.

5. Melden und untersuchen Sie alle Vorfälle, um ein erneutes Auftreten zu verhindern

Jeder Unfall, Beinahe-Unfall oder unsichere Zustand muss dokumentiert und untersucht werden. Das Verständnis der Ursache hilft bei der Umsetzung von Korrekturmaßnahmen, der Aktualisierung von Arbeitsverfahren und der Verhinderung ähnlicher Vorfälle. Die Dokumentation ist auch für die Einhaltung von Vorschriften und Audits unerlässlich.

6. Bieten Sie fortlaufende Schulungen und Kompetenznachweise an, insbesondere für Aufgaben mit hohem Risiko

Arbeiter müssen nicht nur bei der Einstellung, sondern während des gesamten Projekts kontinuierlich geschult werden. Aufgaben mit hohem Risiko wie Kranbetrieb, Schweißen, Arbeiten in der Höhe oder der Betrieb schwerer Maschinen erfordern eine zertifizierte Schulung und einen regelmäßigen Kompetenznachweis. Fortlaufende Schulungen stellen sicher, dass Sicherheitsverfahren verstanden und konsequent befolgt werden.

7. Stellen Sie sicher, dass Notfallverfahren, Evakuierungswege und Erste Hilfe klar definiert und geübt werden

Alle Standorte müssen über klare, sichtbare Notfallverfahren verfügen. Evakuierungswege sollten frei sein und allen Mitarbeitern bekannt sein. Regelmäßige Übungen und Erste-Hilfe-Schulungen stellen sicher, dass die Arbeiter im Falle von Feuer, Verletzungen, chemischen Verschüttungen oder anderen Notfällen effektiv reagieren können.

Vorteile der richtigen Bausicherheit

1. Reduziert Unfälle und Verletzungen auf der Baustelle

Proaktive Sicherheitsmaßnahmen, PSA und Schulungen reduzieren direkt die Wahrscheinlichkeit von Stürzen, Quetschverletzungen, Schnitten oder chemischer Exposition und halten die Arbeiter gesund und produktiv.

2. Stellt die Einhaltung der EU-Richtlinien und -Normen sicher

Die Einhaltung der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG und der PSA-Richtlinie 89/656/EWG bei der Sicherheit auf der Baustelle hilft Unternehmen, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und das Risiko von Strafen, Bußgeldern oder Arbeitsunterbrechungen zu verringern.

3. Fördert eine Sicherheitskultur unter allen Arbeitern

Wenn Sicherheit in den Alltag integriert und durch Schulungen, Besprechungen und klare Verfahren verstärkt wird, wird sie Teil der Unternehmenskultur. Arbeiter befolgen eher Regeln, melden Gefahren und unterstützen sich gegenseitig bei sicheren Praktiken.

4. Minimiert betriebliche Unterbrechungen und Haftungsrisiken

Weniger Unfälle bedeuten weniger Ausfallzeiten, geringere Versicherungsansprüche und einen reibungsloseren Projektablauf. Eine ordnungsgemäße Dokumentation und Sicherheitsmaßnahmen schützen das Unternehmen im Falle von Vorfällen vor rechtlichen Haftungen.

5. Schützt sowohl die Arbeiter als auch den Ruf des Unternehmens

Eine starke Sicherheitsbilanz demonstriert Professionalität und Zuverlässigkeit, was dazu beiträgt, Kunden, Fachkräfte und Investoren anzuziehen. Es zeigt, dass das Unternehmen seine Belegschaft wertschätzt und Verantwortung ernst nimmt.

Fazit

Sicherheit auf der Baustelle ist ein ganzheitliches System, das EU-Gesetzgebung, PSA, Risikomanagement und eine proaktive Sicherheitskultur kombiniert. Die Einhaltung der Richtlinien 89/391/EWG und 89/656/EWG stellt sicher, dass Gefahren effektiv gemanagt, PSA korrekt eingesetzt und die Arbeiter umfassend geschützt werden. Sicherheit ist eine grundlegende Verantwortung jedes Bauunternehmens, die das menschliche Leben und den betrieblichen Erfolg schützt.